Depuis 2020, des scientifiques des universités américaines Tufts, Harvard et Vermont lèvent le voile sur de nouveaux organismes fascinants : les xénobots.

Derrière cette dénomination obscure se trouvent des micro-organismes biologiques issus de l’assemblage de cellules provenant d’une grenouille sud-africaine dénommée Xenopus laevis. Le choix de ce batracien est loin d’être anodin, car il fait partie des organismes dont les cellules sont les plus étudiées et les plus mises en culture. Ces xénobots font partie de la famille des biobots, eux élaborés à partir de tout autre type de cellule (y compris humaines). Dans la littérature, on les retrouve aussi appelés machine synthétique vivante ou encore micro-robots multi-talents, et sont définis comme des machines hybrides dotées de muscles et de nerfs.

Les xénobots : des machines hybrides reconfigurables

Ce sont des machines, car, contrairement à ce que l’on peut croire, une machine n’est pas nécessairement inerte (constituée de métaux, tubes carbone ou alliages variés) ou un objet. La caractéristique d’une machine est d’être fabriquée, capable de créer, transformer ou faire usage d’énergie pour réaliser une tâche donnée. Lorsque l’on parle de fabrication, on entend des éléments qui n’existeraient pas de façon indépendante sans l’intervention humaine. Les biobots (dont les xénobots) cochent toutes les cases. La notion de synthétique fait, elle, référence à la biologie synthétique, où des organismes non existants naturellement sur terre sont fabriqués à partir d’éléments vivants.

Elles sont hybrides car elles sont élaborées à partir de l’assemblage de cellules différenciées dont l’alliance est artificielle. Dans le cas des xénobots, on compte plus de 5 000 cellules cardiaques et épidermiques par organisme.

La particularité de ces micro-organismes issus de cellules différenciées, donc dotées – du fait de leur état évolutif – d’un rôle précis dans l’organisme, est qu’il est possible de les reconfigurer, c’est-à-dire les programmer pour faire autre chose que leur destination cellulaire d’origine. On peut ainsi faire se mouvoir de façon autonome des cellules épithéliales. Un immense coup de pied dans ce que nous connaissons aujourd’hui de la biologie cellulaire et de l’évolution.

Genèse des xénobots

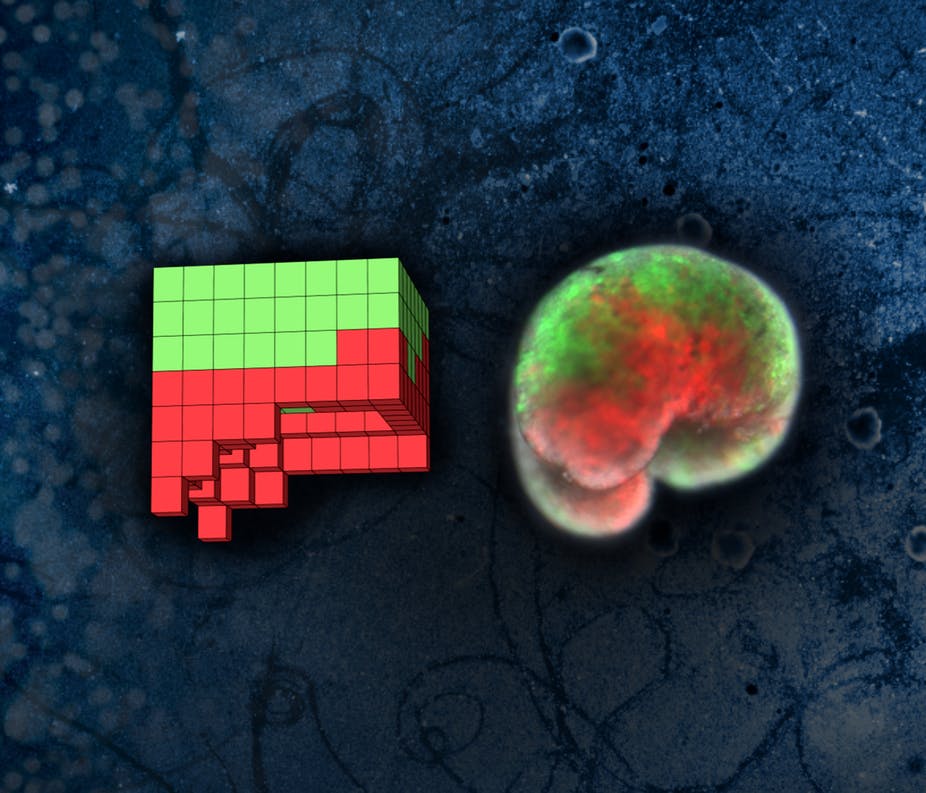

Comment cela a-t-il été rendu possible ? Grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle (IA).

Les chercheurs ont ainsi imaginé donner un certain nombre de tâches à ces organismes : marcher, nager, pousser ou porter un « objet », se soigner, travailler en groupe. Puis, ils ont demandé à une IA d’établir, pour chaque tâche, le type, la forme et la place des cellules à utiliser pour construire un organisme le plus efficient possible. Les formes et alliances modélisées ont alors été reproduites in vitro (en laboratoire). Étrangement, la forme la plus efficiente ressemblait au héros d’un jeu ayant eu son heure de gloire dans les années 80 : une sorte de sphère dotée d’une bouche.

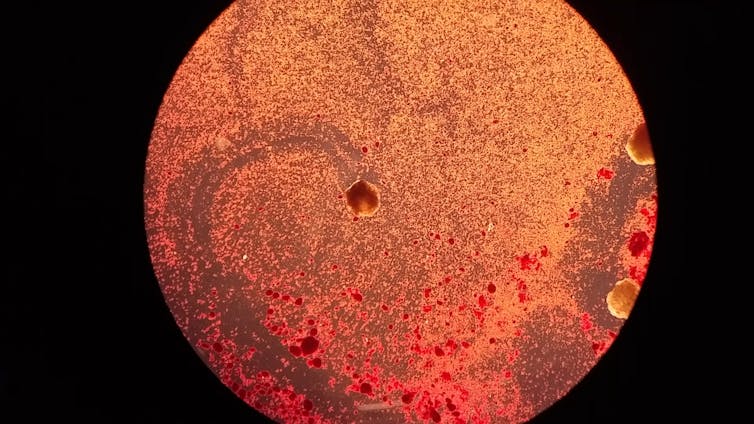

Il a été observé que notre « pac man » cellulaire répondait bien aux attentes. Il a marché, nagé, poussé ou porté un « objet », s’est soigné et enfin a travaillé en groupe. Mais il a fait mieux, et plus fondamental pour notre lecture éthique : fin 2021, il s’est reproduit.

L’impact de cette information est considérable, car les xénobots n’avaient pas été programmés pour cela. Ils ont agi seuls, de façon autonome, sans cerveau, juste à partir de stratégies dont nous ignorons tout. Ces cellules assemblées de peau et de muscle cardiaque, sans histoire évolutionnaire, ont trouvé, indépendamment de tout support extérieur, le moyen de se démultiplier. Un fait à la fois vertigineux et une énorme leçon d’humilité : l’autonomie de la machine en tant qu’objet fabriqué est ainsi prouvée au niveau cellulaire.

Voilà pour le xénobot, les biobots et leur capacité à date. Mais pourquoi ces innovations sont-elles particulièrement intéressantes ? Tout simplement car elles font évoluer nos lectures du monde, notre compréhension de comment s’organise et se comprend ce que l’on peut qualifier de biodiversité.

Xénobots, biobots et éthique : positionnement et protection de nouveaux organismes vivants

De prime abord, tout paraît clair. Il y a le vivant : nous, les animaux autres que nous, les plantes, et tous les composants cellulaires. Depuis la fin du second conflit mondial, la lecture juridique – et éthique jusqu’à un certain point – de cet ensemble hétéroclite a été de dire que l’homme avait le droit à un traitement particulier : il ne peut être instrumentalisé, vendu intégralement ou par morceaux, bien que cette dernière approche soit récente en encore malheureusement non universelle…Àl’inverse,leresteétaitdesobjets (des biens au sens juridique), il est possible d’en faire un peu près tout ce que l’on souhaite (se l’approprier, le breveter, le détruire… et ainsi de suite).

Petit à petit, cependant, de plus en plus de domaines sont passés de l’objet vers le traitement particulier : animaux et écosystèmes se sont ainsi vus attribuer – avec plus ou moins de bonheur et d’efficacité – des droits inaliénables au même titre que l’humain.

La création de ces nouveaux droits a modifié les possibilités pour l’espèce humaine de s’approprier ou d’utiliser le vivant à son propre bénéfice, c’est-à-dire les critères et les limites de la liberté d’exploitation, de la propriété industrielle et/ou intellectuelle. Cela a aussi permis de cerner avec précision à quel moment cette mainmise – et ses expressions économiques, dont le brevet – entre en conflit avec ces droits positifs.

En ce qui concerne les plus petits maillons de la chaîne, les micro-organismes, la question a été clarifiée aux États-Unis par l’arrêt Diamond v. Chakrabarty, où la Cour suprême a entériné, sous conditions, la brevetabilité du vivant, en l’espèce celle d’une bactérie génétiquement modifiée.

En Europe, c’est la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques qui a tranché : tout ce qui existe dans la nature n’est pas brevetable, tout ce qui implique un quelconque geste technique de l’homme l’est.

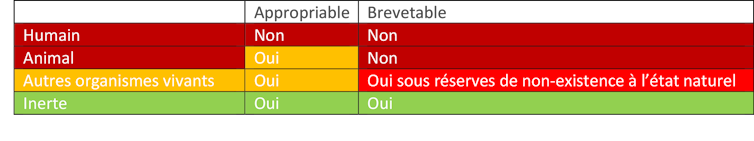

En simplifiant à l’extrême (car plus on augmente en granularité, plus il peut apparaître des exceptions, digressions, spécificités) on obtient peu ou prou une sorte de hiérarchie de l’appropriation – c’est-à-dire la capacité à exploiter une invention à des fins particulières par opposition à une mise à disposition de l’intérêt général – synthétisable de la sorte (voir tableau ci-dessous).

À l’aide de cette approche qui appelle la règle de droit en support de l’éthique, la question de l’immixtion de l’inerte dans le vivant d’un point de vue de l’appropriation se solutionne assez vite. Le mécanisme technique inerte est protégé. Cependant, cette protection n’implique en aucun cas une quelconque « propriété » du support vivant sur lequel ledit mécanisme peut être intégré si ce support est humain, animal et même généralement vivant. Si vous placez un capteur sur un humain, votre capteur est brevetable, mais l’humain qui « contient » ce capteur est lui inaliénable. Le juge a tranché sur le « ratbot » (un robot rat) en indiquant que le bot (capteur qui changeait l’attitude du rat) était protégeable, mais pas le rat en lui-même (pourtant modifié pour répondre au capteur).

Cependant, le sujet de l’instrumentalisation d’une espèce par une autre espèce, central à l’arbitrage inerte/vivant perd avec les xénobots une bonne partie de son sens. D’une part, ces organismes vivants ne constituent pas à proprement parler une espèce (ils sont inexistants dans la nature et ne sont pas soumis à l’évolution), sauf à les considérer comme la première espèce synthétique post-évolutionnaire. D’autre part, ils n’existent que par l’alliance de l’intelligence artificielle et de l’humain, c’est-à-dire qu’il ne sont pas non plus une création uniquement humaine.

Toutes les questions des dernières décennies autour de l’humanoïde – robot ressemblant à l’homme pour s’y substituer – semblent ainsi perdre de leur sens. Le biobot ouvre l’ère non plus de la substitution de l’homme par la machine ressemblante, mais de l’usage de la machine biologique comme outil de régénération de l’homme à l’infini. Verra-t-on bientôt une sorte de carbon perpétuel et non de carbon modifié/altéré au sens de Richard K. Morgan ?

Éthique et biobots : un monde de questions et encore peu de réponses

Dans ce contexte, comment les biobots – dont les xénobots – renouvellent-ils les questionnements éthiques ?

Tout d’abord, ces micro-organismes obligent à repenser la notion d’évolution. En effet, celle-ci constitue un ensemble de changements du vivant constaté au cours des temps ayant pour résultat l’apparition de formes organiques nouvelles. Or, ici, il n’y a pas d’évolution, mais une création ex nihilo de forme nouvelle qui, elle, est appelée à évoluer indépendamment de sa programmation initiale (elle l’a prouvé). Et ce d’autant plus si elle se mêle à la biosphère, car elle est dotée de capacités innées, si l’on peut dire, de coordination et de coopération.

Prendre en considération cette nouvelle espèce, lui donner une nomenclature est fondamental. De là déroule en effet sa classification, et donc la manière dont elle doit être considérée et traitée par le reste du vivant, dont l’humain. En d’autres termes, à quel degré de notre tableau précédent se trouvent-elles ? Sans identité scientifique propre, ces organismes sont des machines et peuvent donc être appropriés, utilisés, dénaturés, détruits à l’infini et jusqu’à l’abus (ce qu’en droit on appelle l’usus, le fructus, l’abusus : les pleins sens de la propriété). Or, il est démontré qu’à défaut de cerveaux, ils peuvent mettre en œuvre des stratégies autonomes de duplication. Quel droit à protection pour ces machines dans ce contexte ? Si aujourd’hui elles paraissent appropriables, le seront-elles dans l’avenir ?

Cela demande de solutionner le hiatus entre vivant inscrit dans l’évolution et machine vivante programmée, sachant que ces derniers organismes disposent – on l’a dit – de la capacité d’échapper à leur programmation initiale.

C’est d’ailleurs dans cette capacité d’échappement que se niche la seconde interrogation éthique d’importance : la toxicité de ces organismes. Aujourd’hui, les xénobots n’ont qu’une durée de vie de 7 jours (il s’agit là d’une norme de sécurité en biologie synthétique). Mais qu’adviendra-t-il si ces organismes parviennent à dépasser la barrière des nutriments ? Quelles sont leurs capacités d’envahissement, de consommation – en propre – des autres espèces ? Autant d’éléments qu’il faudra encadrer avant d’espérer un usage autre que purement observationnel.

Enfin, troisième interrogation, celle autour du « créateur ». L’homme augmenté par l’intelligence artificielle a la capacité de créer de nouvelles espèces. Cela lui permettra-t-il de renouveler la biosphère au risque de la dégrader encore plus ? de créer une Biosphère 2.0 afin de remplacer les espèces disparues ? de repenser l’évolution ? de substituer à la question tendant à opposer vivant et inerte, celle se concentrant sur le pensant et le non pensant ? Il y a là autant de perspectives séduisantes que de doutes à lever, qui demeurent à ce jour, à défaut de réponses, à l’état de prospective… ou de sujets tout trouvés pour les auteurs et militaires de la red team.

Les défis éthiques posés par ces nouveaux organismes non nomenclaturés sont donc de nature à bouleverser des lectures que chacun pensait immuables, d’autant plus que les impacts de ces bouleversements restent à mesurer. À moins que, comme souvent, l’humain, dans son impatience à contrôler la morphogenèse, s’en affranchisse une fois de plus.

Caroline Gans Combe, Associate professor Data, econometrics, ethics, OMNES Education

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.